個人事業主が商売を始めたときに、開業届を提出するとデメリットになるような都市伝説があります。

これは全くのウソ!開業届の提出は会社経営に大きなメリットをもたらします。

今回、この記事でわかることは以下のとおりで、開業届のメリットや手続方法を知りたい方に向けた記事になります。

この記事でわかること

- 開業届の提出が必要な理由

- 開業届を提出するメリット

- 開業届の作成と手続の方法

税務会計の経験が20年以上ある筆者が、本業である経営コンサルタントの視点で、個人事業の開業届出書にまつわる基礎知識を解説してきます。

個人事業主として「これから開業する方」や「開業したばかりの方」でもわかるように優しい解説を心がけています。

気になる方はぜひに最後まで読んでほしい。

きっと新しい発見があります。

個人事業主が開業届を提出する理由

開業が認められる個人事業とは?

個人事業と認められるのは3種類の所得のみ

個人事業として認められるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある者だけです。この所得がある者を個人事業主と呼びます。

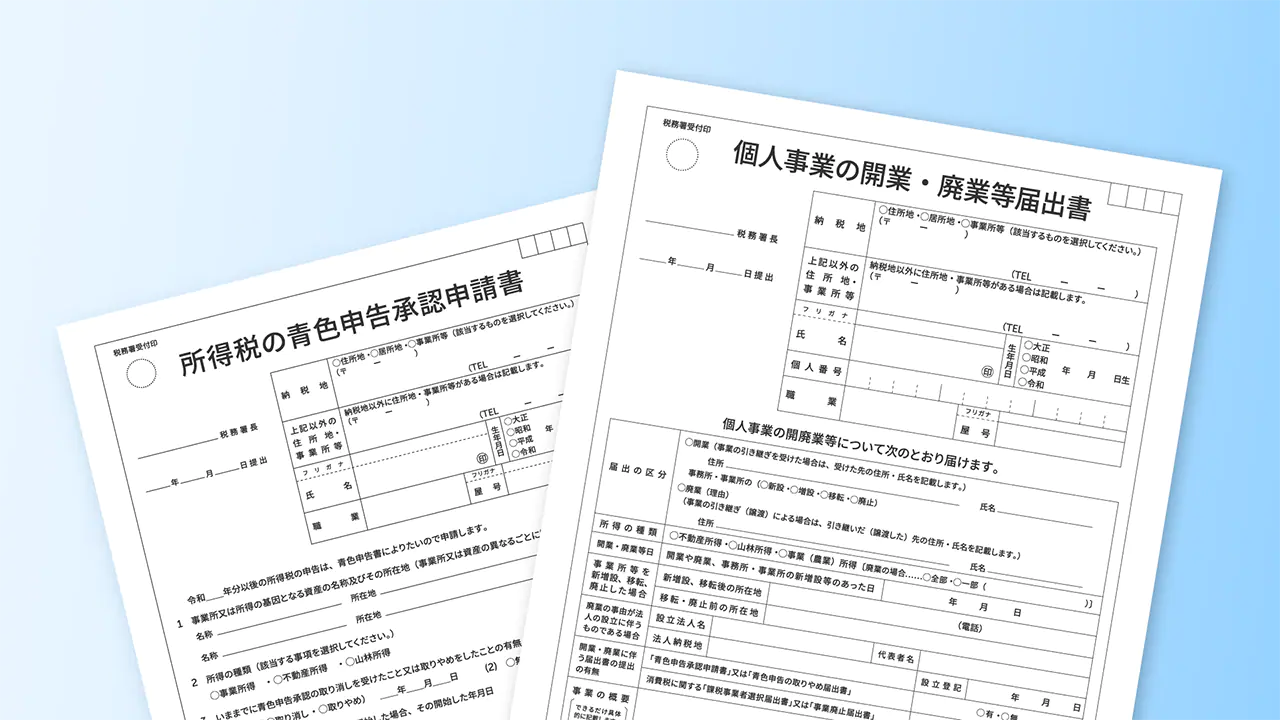

個人事業主は、税務署に個人事業の開業・廃業等届出書を提出することにより、正式に個人事業を開始できます。

事業所得・不動産所得・山林所得の内容は?

事業所得、不動産所得、山林所得の具体的な内容は次のとおりになります。

3種類の所得内容

- 事業所得:小売業、飲食業、サービス業、農業などの事業による儲け

- 不動産所得:アパートや駐車場などの賃貸による儲け

- 山林所得:材木や立木の譲渡などによる儲け

なお、上記の所得が個人事業として認められるためには事業の継続性が必要になります。

事業に継続性がない場合はどうなるのか?

一時的な収入で事業に継続性がない場合は個人事業に該当しません。

例えば、お小遣い稼ぎのために「不要な生活用品」や「趣味で作ったモノ」を売るなど、一時的な収入であれば個人事業にはならないということです。

ただし、個人事業にならなくても所得金額が20万円以上になる方は、雑所得として申告が必要です。開業届の提出が必要なくても、確定申告の義務は無くなりません。

なぜ開業届の提出が必要なのか?

所得税法の提出義務を守るため

所得税法の提出義務を守るためとは、所得税法により「個人事業主が事業を始めたときは開業届を期限内に提出しなさい」と定めがあり、その法律を経営者として守ることを意味します。

開業届の提出を怠っても罰則はありませんが、法令順守はビジネスの基本になります。個人事業を始めたら、まずはルールを守ってまっとうな経営を心がけよう。

青色申告を選ぶ権利を貰うため

青色申告を選ぶ権利を貰うためとは、開業届の提出により初めて白色申告と青色申告を選択できる権利が貰えるということです。

具体的に言うと、開業届を提出しないと白色申告でしか確定申告できません。青色申告を選びたい個人事業主は開業届を提出するしかないのです。

なお、青色申告について詳しく知りたい方は、以下の記事をを参考にしてください。

開業届の提出を怠るとどうなる?

無申告はペナルティーがある

開業届を提出していないことを理由に、申告しない者にはペナルティーがあります。

具体的には、無申告加算税が科されます。無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して「50万円までは15%」「50万円超部分は20%」の割合で追徴課税が取られます。

複数年に渡って無申告であった場合は、ビジネスにおいて相当なリスクを負います。

あなたの事業を証明できない

税務署に開業届を提出していないと開業届の控えをもらえません。

開業届の控えは、あなたの職業や事業を証明する公的書類です。仮に、開業届の控えがないときは、ビジネス上の取引や手続きが進まない可能性があります。

なお、開業届の控えについては「開業届の控えがビジネスの証明書になる」で解説します。

個人事業主が開業届を提出するメリット

青色申告を選択すれば節税対策ができる

個人事業主が開業届を提出するメリットは、青色申告を選択すると7つの節税対策が利用できるところです。

青色申告による7つの節税対策

- 最高65万円の青色申告特別控除が使える

- 事業所得の赤字を3年間の繰越処理できる

- たな卸で税金が安くなる計算方法を選べる

- 30万円未満の固定資産を即時経費にできる

- 取引先に対する売掛金の一部を経費にできる

- 家族に支払った給与を原則全額経費にできる

- 自宅開業は家賃や光熱費の一部を経費にできる

青色申告とは、国から認められた究極の節税対策が使える申告方法です。上記の7つの節税対策について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

開業届の控えがビジネスの証明書になる

個人事業主が開業届を提出するメリットは、税務署から受領印を貰った開業届の控えが、あなたのビジネスを証明する公的書類になるところです。

公的書類が必要な場面

- 個人事業専用の預金口座の開設

- 金融機関などからの創業融資

- クレジットカードの発行手続き

- 国や自治体からの給付金や協力金の申請

個人事業主が自分のビジネスを証明する場面は意外とあります。

例えば、ビジネス専用の預金口座・融資・クレジットカードなど、新規に金融機関と取引するときは、あなたのビジネスの信用リスクを調べるために「開業届の控え」の提出が必要です。

また、国や自治体が災害補償として給付した持続化給付金や感染防止協力金の申請でも、あなたのビジネスが給付対象なのかを確認するために「開業届の控え」の提出が必要でした。

このように、開業届の控えはあなたの職業や事業を証明できるので、ビジネス上の取引や手続がスムーズになります。

開業届の作成と税務手続の方法

個人事業の開業届の作成方法

個人事業の開業届の作成には、freeeが提供する開業支援ソフトを使います。

開業支援ソフトのメリットは、開業手続きの知識がない方でも、簡単に開業届を作成できるところにあります。特に、freee開業は完全無料で利用できるので使わずにはいられません。

freeeが提供する開業支援ソフトについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

開業届の提出期限と提出方法

開業届は提出期限を順守しましょう。

開業届の提出期限は、事業開始日から1ヶ月以内です。なお、事業開始日の決め方はあなたが事業を開始したと思った日で基本的には問題ありません。

また、開業初年度から青色申告したい方は、青色申告承認申請書も提出してください。

なお、青色申告承認申請書について知りたい方は、「青色申告の申請|所得税の青色申告承認申請書の簡単な作成方法」で詳しく解説しています。

開業届は主に2つの提出方法があります。

開業届は、窓口提出と郵送提出の2つの方法があります。

窓口提出を選択する方は、所轄税務署に開業届を持参して提出してください。開業届控えは窓口で受領印をもらうことを忘れないようにして持ち帰りましょう。

郵送提出を選択する方は、開業届、開業届控え、返信用封筒を同封のうえ、所轄税務署に送ってください。返信用封筒は、開業届控えを返信してもらうために必要です。

なお、返信用封筒には、住所・氏名の記入と切手を貼ることを忘れないようにしてください。

個人事業の開業届のまとめ

個人事業主が開業届を提出するデメリットはありません。

むしろ、開業届の提出は、法令順守、節税対策、ビジネスの証明のうえでメリットになります。特に、節税対策とビジネスの証明は、経営のために必要不可欠だと言えるでしょう。

開業届は青色申告承認申請書と合わせて一緒に提出しよう。

税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出したときは、必ず控え用に受領印を貰ってから持ち帰ろう。なお、提出期限を順守しないと、適用の開始が遅くなるので気をつけてください。

開業届の作成は「freee開業」という無料ソフトを使おう。

freee開業という完全無料のソフトは、開業届のみならず青色申告承認申請書も作成できます。特に税務知識がなくても、誰でも、簡単に、届出書を、作成いただけます。

利用しないともったいないので、この機会にきっちりと使ってあげましょう。

freee開業

個人事業主やフリーランスの必勝ソフト!開業の手続きはfreee開業におまかせ♪

税務知識がない初心者でもサクッと開業手続きができちゃいます♪

無料で使える開業ソフト★開業届・青色申告承認申請書など5つの開業書類が作成可★項目を埋めていくだけで開業書類が完成★ガイド付きなのでわからない項目もがあっても安心★

これであなたも大変な開業手続きから解放です!